近い将来「昆虫」を普通に食べる時代が来るかもしれない

日本では少子化により人口が年々減りつつあります

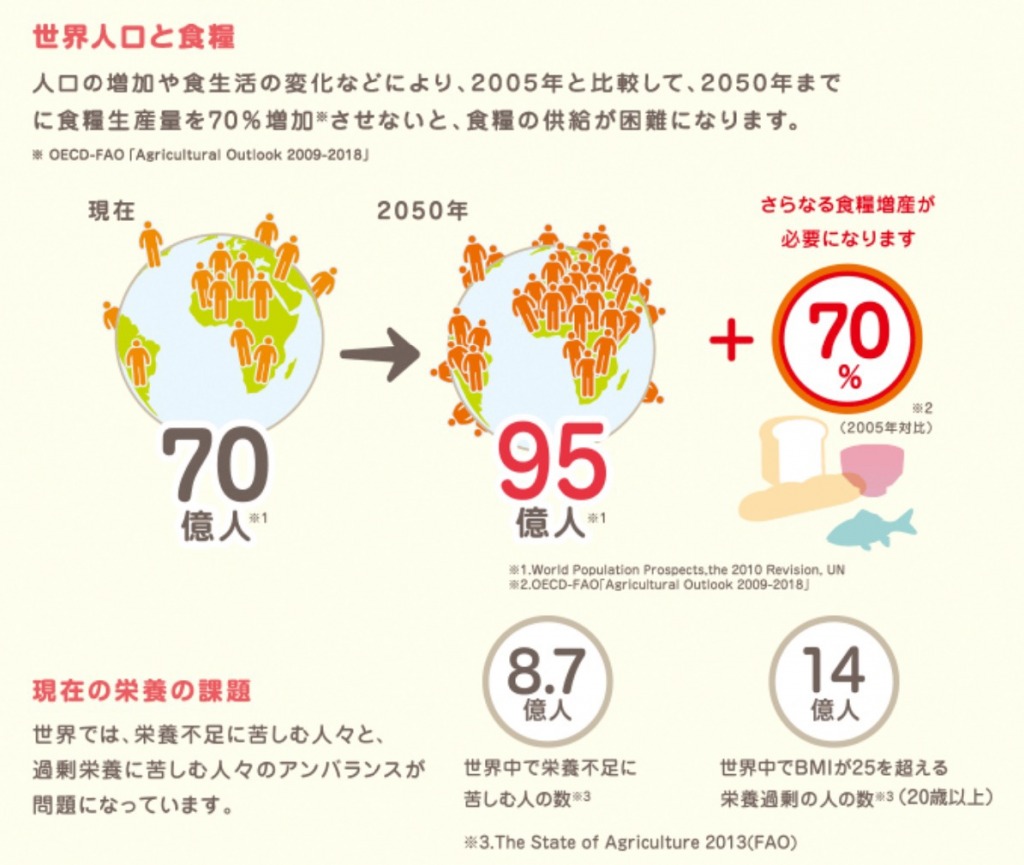

しかし世界では人口は爆発的に伸びており今現在78億人に達しています

株式会社 日向の鳥辺康則です(^◇^)

このままで行くと2050年には約90億人になると予測されているのです

人間が増え続けるのは良いのですが、気候変動や地球環境破壊の影響によって食べる食料が減り続けていると言う現状もあります

大規模な干ばつ、水害、気候変動による作物の不良、バッタなど害虫などの被害、深刻な土壌汚染による作物への影響・・・・

ただでさえも食べ物の作物が減り続けています

人間が食べる作物だけではなく、20世紀を境に食用家畜の数が増加した結果、膨大な飼料や水を消費するようになったことも原因としてあります

家畜の餌になる作物も既に獲れない状況になりつつあります

つまり世界各国で深刻な食糧不足が発生することが決まっているのです

将来は水や食料を争って戦争が始まるとも言われています

国連連合食糧農業機関(FAO)では、世界人口の増加に対応するため2050年までに食糧生産を60%増加させる必要があると発表しています

更なるの農地を増やすために森林伐採や企業による環境汚染が広がることも懸念されています

人口は増え続けて食料は減り続ける(涙)

そんな世界での現場の中で明るい兆しもあるようです

それがFAOが推奨している「昆虫食」なのです

え〜虫を食べるの?と思ったのは私だけでしょうか?

昆虫は動物性タンパク質を多く含んでおり栄養価もありとても食材としては適していると言われています

人間が食用とした場合、栄養価で見ると白米が100グラムあたり約170キロカロリーあるのに対して、今中は400キロカロリー程度あります

また昆虫の種類によってはビタミンなどが豊富に含まれているものもあり、豚肉や牛肉に比べ脂肪に含まれるコレステロール量が少ないのも特徴と言われています

つまり栄養価が高くヘルシーな食べ物と言うことです

実は意外と知られてないのですが現在世界では少なくとも20億人が約1900種類の昆虫を食用にしているのです

虫を食べて本当においしいのか?

日本でも地方によってはハチノコやイナゴがよく食べられていると言う事実もあります

現実的には今現在くるべき食糧難時代を乗り切るため、まずは家畜の飼料用に昆虫を養殖することが進められています

気候変動や温暖化の問題によって世界中の昆虫の約半分が地球上から姿を消していると言う現実もあります

そんな中で食用昆虫を養殖すると言う矛盾した考え方もあるのです

昆虫の養殖には作物ほど広大な土地は必要とされず、温室効果ガスの発生も少ないことから環境に及ぼす影響も最小限に止めれると推奨されています

近い将来昆虫を一般家庭で食べる時代が必ず来ると言っても良いのではないでしょうか?

さらに人工のバイオやゲノム編集などで作られる人口食品が増えると言われています

大地で育てられた作物ではなく、工場で作られる人工的な食べ物です

そうしなければ食べ物が不足して生き残れないと言うことです

将来的には自然の食物がどんどん減っていき、人工的な科学の力で作られた食べ物が増えていると予測されています

本当にそれで良いのでしょうか?

食糧難と言う現実は避けて通れないので、人類が生き残ろうとするにはそういう方法しかないのかもしれません

もしくは人類が淘汰する形で何かしらの原因で減っていくと言うことも考えられます

我々が今の生活を維持して生きていく事は困難だと言う事は決定してるみたいです

すべては地球上の中で人間が活動する身勝手な行動によってバランスが崩れた状態になっています

20世紀に発生した生物種の絶滅は、人類の活動がなかった頃に比べて約100倍以上のペースで進んだと言われています

哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類など我々がよく知る動物種だけで100万種以上が地球上から姿を消しています

さらに海は森などに生息する動植物を含めればその何倍もの種類の生物が絶滅しているということです

今後も人口増大により資源やエネルギーの消費活動が活発になりさらに悪化すると言われています

地球上の生命は今第6回目の大量絶滅を迎えると言われています

過去5億年の間に5回の大量絶滅を経験したと言われている中で、過去に起こった絶滅は火山の噴火や隕石の衝突によるものだったと言われています

今回は人間が自分自身で自分の首をしめて地球環境破壊を進め大量絶滅が起こると言われています

ある意味自業自得かもしれませんが、本当に未来の子供や孫達にユートピアの地球を残せるのでしょうか?

そんなことを深く考えさせられます

美と健康を通して地球環境浄化(^◇^)

地球の応援団長こと鳥辺康則です。

初めて私のブログをご覧頂ける方はコチラもご一読頂ければ幸いです。

》鳥辺康則(とりちゃん)の生い立ち

No comments yet.